天川村公式サイト役所ページ > くらしの情報 > 保険各種に関する情報 > 国民健康保険税

国民健康保険税

保険税は国保を運営していくための大切な財源で、みなさんが医療機関にかかったときの医療費の支払いにあてられるものです。納付していただかないと、国保の運営が困難になり、お互いの助け合いができなくなります。国保はみなさんの保険税で支えられていますので必ず納期内に納めてください。

納税義務者

保険税の納付義務者(保険税を納めなければならない人)は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。なお、保険税の算定には擬制世帯主の分は含まれません。

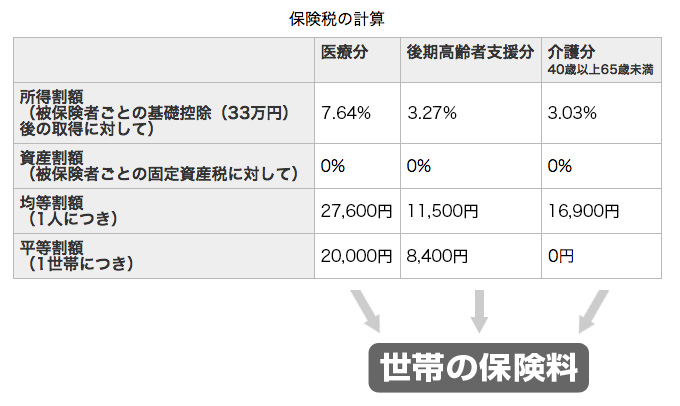

保険税の決まり方

保険税は国保加入者の所得や資産、人数などに応じて世帯単位で決まります。

「医療分」と後期高齢者医療制度を支えるための財源となる「後期高齢者支援分」の合計が保険税となります。また、40歳以上65歳未満の方は「介護分」もあわせて納めます。

令和6年度より、国民健康保険の県単位化の一環で、県内全自治体で税率が統一されました。

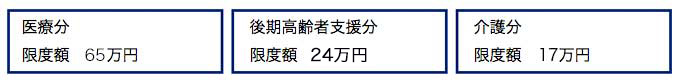

医療分、後期高齢者支援分、介護分のそれぞれに賦課限度額(課税限度額)が設けられており、限度額を超えて納める必要はありません。

- 年度途中で資格を取得したときはその月分から、また、年度途中で資格を喪失したときはその前月分までの保険税を納めていただきます。

- 年度途中に40歳に到達する人と、65歳に到達する人の介護納付金分

40歳になる人は、40歳の誕生月になる月分(ただし、1日が誕生日の人はその前月分)から、保険税を納めていただきます。

65歳になる人は、65歳到達月の前月分(ただし、1日が誕生日の人はその前々月分)までの介護納付金分を納めていただきます。

「年齢到達日」とは、年齢計算ニ関スル法律等により誕生日の前日となります。

- 後期高齢者医療納付金分については、年齢に関係なく加入全世帯に課税されます。

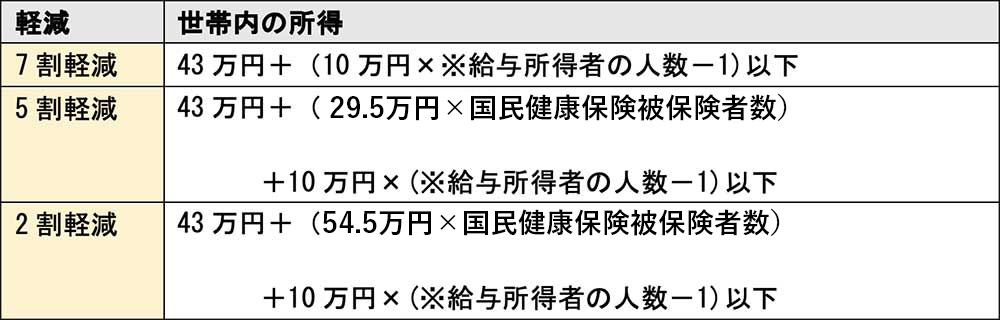

保険税の減額

減額に該当する世帯は、必ず所得の申告をしてください。保険税の減額は、医療分が基準となり、それを基に介護分にも適用します。

- 所得の申告をされた世帯の総所得金額が43万円に給与所得者等の人数から1を減じた数に10万円をかけた金額を加算した金額以下のときは、均等割と平等割の10分の7が減額されます。

- 世帯の総所得金額が43万円を超えるときで世帯主を除く被保険者1人増えるごとに29万5千円を加算し、さらに給与所得者等の人数から1を減じた数に10万円をかけた金額を加算した金額以下のときは10分の5が減額されます。

- 世帯の総所得金額が43万円を超えるときで世帯主を含む被保険者1人増えるごとに54.5万円を加算し、さらに給与所得者等の人数から1を減じた数に10万円をかけた金額を加算した金額以下のときは10分の2が減額されます。

※給与所得者等:一定以上の給与所得者(給与収入55万円を超える方)と公的年金等の支給を受けるもの(65歳未満で年金収入60万円を超える方、または65歳以上で年金収入125万円を超える方)

保険税の納め方

口座振替による納付

あなたの指定された預金口座から、金融機関が自動的に国民健康保険税を振替えて納付する方法です。納期ごとに銀行等にお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなく便利な制度です。申し込みは、預貯金の通帳、届出印をもって、その口座のある金融機関(郵便局・奈良県農協・南都銀行・りそな銀行)へ、お申し込みください。

<手続きに必要なもの>

- 納付書(納税通知書)

- 預貯金通帳

- 印かん(通帳届出印)

自主納付による納付

最寄の金融機関等(納付書裏面に記載)又は役場住民課の窓口で納めることができます。

- 保険税の納付が困難な場合はご相談ください。

- 災害などにより生活が著しく困難になったときや、所得が激減して保険税の納付が困難なときはご相談ください。

保険税を滞納すると

特別な事情がないのに、納期限を過ぎても保険税を納めるにいると、次のような措置がとられることがあります。

督促状

納期限が過ぎると、督促状が送付されます。延滞金が課せられることもあります。

↓

給付の差し止め

納期限から一定期間を過ぎると、国保の給付が全部または一部差し止められます。

※滞納が続き納付相談等にも応じない場合には、財産の差押えなどの処分や介護保険の給付が制限されることもあります。

やむを得ないときは相談を

病気や災害など、やむを得ない事情により納付が困難な場合には、分割納付などが認められることがあります。まずは、国保係にご相談ください。