天川村公式サイト役所ページ > くらしの情報 > 手当・控除に関する情報 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度 保険料について

後期高齢者医療制度 保険料について

後期高齢者医療制度の保険料

保険料は被保険者一人ひとりが納めます

これまで保険料を納付していなかった職場の健康保険などの被扶養者だった方も保険料を納めることになります。

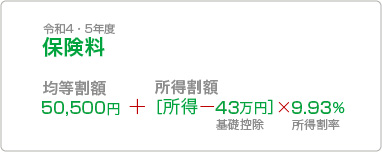

保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

- 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。

- 保険料の賦課限度額は66万円です。

保険料の軽減

所得の少ない世帯に属する方

均等割額軽減の基準:

世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等の所得水準に応じて次のように保険料が軽減されます。

| 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |

|---|---|

| 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |

| 基礎控除額(43万円)+29万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |

| 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(世帯内の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |

- 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。

- 軽減判定日は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数―1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

※2 一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方。

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険〈市町村国保や国保組合は対象となりません〉)の被扶養者であった方は、これまでと同様に所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となります。7割軽減対象を優先します。

保険料の納め方

対象となる年金額などによって納付方法が特別徴収と普通徴収に分かれます。

年金から差し引き(特別徴収)

対象となる方:年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除く)

年6回の年金定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

| 仮徴収 | 本徴収 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4月 (1期) |

6月 (2期) |

8月 (3期) |

10月 (4期) |

12月 (5期) |

2月 (6期) |

- 仮徴収:前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます。

- 本算定:前年の所得が確定後は年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きされます。

年金からの差し引きの方でも口座振替に変更が可能です

市町村の担当窓口へ申請することにより、保険料の納付を口座振替に変更することができます。

- 所得申告の際社会保険料控除により世帯の税負担が軽くなる場合があります。

納付書で納付(普通徴収)

対象となる方

- 年金が18万円未満の方

- 介護保険との合計額が年金額の2分の1を超える方

- 介護保険料が年金から天引きされていない方

- 年金の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方(次年度から特別徴収になる場合があります)

納め方

村から送付した納付書で金融機関等から納めてください。

口座振替される方は新たに手続きが必要です。

| 本徴収 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7月 (1期) |

8月 (2期) |

9月 (3期) |

10月 (4期) |

11月 (5期) |

12月 (6期) |

1月 (7期) |

2月 (8期) |

保険料を滞納すると

「被保険者資格証」が交付されることになります。被保険者資格証で医療受診すると、窓口負担がいったん10割負担になります。