天川村公式サイト役所ページ > 行政情報 > 産業・林業 > 林業への取り組み

新しい発想が

地域を変える

森林面積が村土の97%を占める天川村では、森林や林業のあり方が村の情勢に大きく影響します。スギ・ヒノキを植林し、主に木材生産を目指すかつての画一的な森林政策だけでは木材価格や人材不足など不安定な要素が村を直撃します。森林の多面的な機能を最大限に発揮させながら、魅力豊かで環境に優しく、安全快適な生活と、安定した村の産業や雇用を持続させる。天川村ではそんな持続可能な森と生きる山村を目指して様々なプロジェクトを進めています。

はじめに

かつて、天川村は林業を主要な産業としていました。広大な天然林の伐採搬出に始まり、拡大造林施策に沿った植林や保育作業も村民の生活を支える主軸となっていました。また、磨き丸太の生産にも積極的に取組み、地域の産業として活発に営まれた時代もあります。しかし、植林された木が成長した近年に至り、木材価格の急落と建築様式や価値観の変遷による木材需要の減少により、森林所有者や林業従事者は森林や林業に経済的な期待を失い、徐々に経営意欲も関心も薄れ、従事者数の減少に伴い過疎化が進むなど村は大きな打撃を受けています。

しかし、天川村の村土の97%は森林であり、環境や防災面からもそれを放置しておくわけには行きません。この、森林や林業にいかに関心を持ち国土保全に寄与するか、また、それを村の強みとしてどう活かせるかが大きな政策課題になっています。そこで村では、2017年の温浴施設のリニューアルを契機に、薪ボイラーを導入し、今まで放置されていた林地残材や未利用材を燃料として活用する取り組みを始めました。木質バイオマス利用として一般的に取り組まれることが多いペレットやチップでなく、村内で加工でき、加工に要するエネルギーを少なくできる「薪」に着眼したことで、製造にかかるコストダウンと村内加工を実現させ、村民が気軽に木材を工場に運び込み、それを地域振興券により買い取る村内の経済循環をも構築することに成功しました。この取り組みが、山林の持つ多様性に関する森林所有者の大きな気付きにつながったと考えています。

従前から都市住民や都市の企業がそれぞれのイメージ戦略として山村や森林を応援していただけるという動きはありましたが、現在は、単に戦略ではなく、真に森林の重要性を理解し、山間と都市の交流が、日本の将来にわたり最も強固にしないといけないという危機感の現れから、応援していただけているのではないかと思っています。我々山村は、山林は高額な取引で利益を得るという過去の時代からの脱却を果たし、国土保全という大前提の下、小さな取り組みであっても、これからの時代の森林や林業、山村のありかたを本村から全国に向け発信していければと考えています。

天川村長車谷 重高

木質バイオマス活用

木材価格の下落などで森林所有者は林業の経営意欲が低下し、村内の森林も施業放置が進むと共に、施業を実施しても切捨て間伐など資源の利用が進まない状況を打破するため、これらの資源を村のエネルギーとして活用することに着目し木質バイオマス活用をスタートさせました。環境保全活動や村内経済循環に協力的な村民が森林整備に動き出してくださっています。

燃料への加工が容易な「薪」

木質バイオマス活用として一般的に取り組まれる事例が多いのは、取り扱いと火力調節などが容易な木質ペレットやチップなどですが、天川村では燃料として加工と保管が最も容易な「薪」を選択しました。「薪」は加工手間が簡単で大規模なイニシャルコストも不要で、運搬や梱包にもコストがかからないなど、低コストな木質バイオマスエネルギーの活用が可能になっています。

地域振興券で買い取りCO2削減

薪の長さは1mなので、丸太は1mで搬入していただいています。1mの丸太であれば余程の大きな直径でない限り、人力で持ち運びが可能です。その丸太を1立法メートル7千円分の地域振興券で買い取ります。地域振興券は村内の商店で利用できます。販売は村内の温浴施設と福祉施設に1立方メートル1.2万円で販売します。令和6年4月には洞川温泉ビジターセンターが開館し、薪の年間消費量は約900立方メートルになりました。重油を薪に切り替えることで、年間12万7千リットルの重油使用を削減し、このことにより約330t-CO2の二酸化炭素排出削減を果たしています。

このプロジェクトでは、伐採〜加工〜消費の全てが村内での移動で事足りるため、運搬に関する二酸化炭素排出も大きく削減されます。また、地域振興券は村内の燃料店でガソリンや灯油の購入に使われますので、小売店との摩擦もありません。もちろん地域振興券は他の食品や日用品などにも利用が可能で、村内経済の循環にも役立っています。

キハダの森整備

キハダの森整備が始まったのは、天川村洞川地区の県有林が伐採されたことに始まります。洞川財産区の土地に県が木を育てる権利を設定する契約が満期を迎え、一斉に伐採されました。洞川財産区には新たな森林の更新作業が法的に義務付けらる形で、伐採跡地が返還されました。

再造林の資金が無い

土地の返還時に支払われる「地代」は、販売された立木の価格から契約で定めた率で支払われましたが、木材価格低迷の影響と、搬出経費が高騰する中で、立木販売価格が極めて低く、長年の地代は雀の涙ほどで、再造林の実施経費を賄うには程遠く、再造林のモチベーションも湧き上がらない現実を迎えました。

次もスギやヒノキか

再造林の費用の目処が立たない現実に加え、またスギやヒノキをここに植えて育てるのか?地元では、今回の立木販売価格があまりに低く持続的な経営が難しくなったこともあり、今後同じことを繰り返すのかどうかという疑問と不安が持ち上がりました。かつて全国で推し進められた拡大造林施策では、天川村でも国立公園の特別保護地区など法的に植林が難しいエリアを除き、殆どの山林にスギ・ヒノキが植林されました。その施策の中で村は雇用や収益の確保などの恩恵も受けてきたのですが、昨今は、森林所有者などの経営意欲も低下し「施業放置林」も増え、平成23年の大水害で被災を経験した天川村では、防災や環境面でもスギ・ヒノキ一辺倒の森林政策に疑問を感じていました。

地域にふさわしい森にしたい

歴史や文化、自然景観に恵まれた天川村洞川地区は近畿でも有数の観光地ですが、森林の殆どがスギ・ヒノキの人工林で森林に四季の移ろいを感じられる森が少ないため、今回の伐採を契機に、この地域の四季の移ろいを感じられる森を取り戻し、この地に暮らし続ける子や孫に受け継げないかと考えました。

地域産業と森林資源

天川村の洞川地区は修験道の聖地大峯山の宿場町として開山以来1,300年以上の歴史があります。修験者が常に携えていた和漢の生薬「陀羅尼助」も同じ歴史があり、今もこの地の特産品として製造販売されています。ただ原料となるキハダの中皮「黄檗」(おうばく)の入手が拡大造林など地域を取り巻く状況の変化とともに困難になり、今はその全てを他の地域からの移入に頼っています。今後、他の地域の資源枯渇も予想されることから、今のうちにこの地にキハダを植え、原料も地産できる環境整備ができないかと考えました。地域にふさわしいキハダを中心とした広葉樹林を育成し、森林資源を活用できる森づくりのイメージが地域の話し合いの中で徐々に出来上がってきました。

まだまだ認められていない多様な森づくり補助制度

植林の実施の前に先ず考えるのが「森林整備事業補助」の活用ですが、この補助制度で最も支援が充実しているのは未だに「育成単層林」(一定面積を一斉に伐採・収穫し、一斉に植林する人工林)であり、奈良県では成熟期・収穫期が異なり、木材以外の森林資源を活用できる広葉樹など多様な樹種の植栽は補助対象ではないとされました。国土保全と地域の自然に逆らわない安定的な森林を育て、その森から恒続的に森林資源を収穫しつつ地域産業の核となる森づくりを目指す我々にとって、県の制度の運用や姿勢に大きな疑問を感じました。

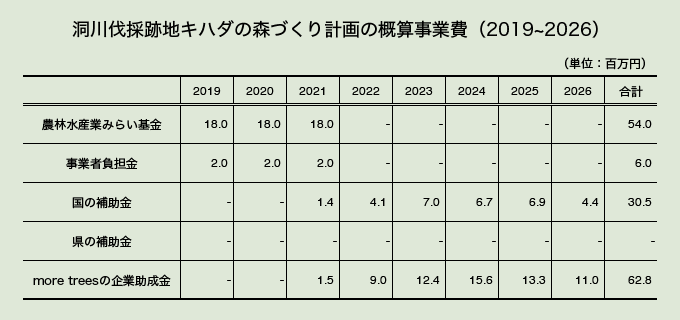

農林水産業みらい基金事業で進む森づくり

伐採後の造林を考える中で、森林整備に関する補助金の研究を進めましたが、どうすれば村の夢を実現できるか悩んでいた時、目に留まったのが「農林水産業みらい基金」事業でした。この事業コンペにエントリーしたところ、無事全国で5団体の支援対象に選ばれ3年間で事業費約6千万円(補助率90%)の支援を受け、我々が描く地域独自の事業を推進することができました。

2019年取り組みの始まり

地域産業である陀羅尼助の原料となるキハダを中心とした多様性に富む森づくりが2019年に始動しました。当初の植林面積は概ね10ha(甲子園球場8面分)で、事業では全面に防鹿柵を設置し、苗を植栽することをメインとし、多様な森林資源の収穫や、森の観光利用を考慮した高密度な作業道の設置や、森林資源のより幅広い活用を目指し、森のアロマ商品開発の研究も進めることとしました。

前例のない事業推進に苦戦

スギ・ヒノキの造林のような前例が無いこの取り組みは当初から苦労の連続でした。特に地域性の強い広葉樹の苗木確保に苦労しました。

地域の種子集めや育苗作業は中でも困難が多かったですが、プロジェクトのメンバーや地域の熱心な協力を得ながら、最終年には数種の地域産広葉樹苗2万本を自前で確保し、2021年秋には無事植栽が完了しました。

将来キハダの樹皮や芯材の収穫や、ハイキングなどの観光利用など、森の保健文化機能向上を目指す森林作業道の開設も、地域おこし協力隊が「壊れない道づくり」の技術指導を受けながら開設を進めました。最終的に1ha当たり350mという高密度路網を仕上げ、将来にわたり木材の収穫コストを低減させる基盤が完成しました。獣害対策では鹿の食害から苗木を護るため、10haの森林の外周を囲む強靭な防鹿柵も設置しました。

残る伐採跡地対策

農林水産業みらい基金事業の支援を受けた3年間で約10haの植林を完了しましたが、その間も隣接地の伐採が進み、2022年には合計約18ha(甲子園球場14面分)の植栽が必要な伐採跡地が増えました。

この伐採跡地も地区としては「みらい基金事業」と同様のキハダを中心とした地域性の高い広葉樹の森づくりを実施したいと考えていましたが、通常の補助制度では資金が大きく不足するため、それを断念し、水源林整備事業などのスギ・ヒノキの造林を導入せざるを得ないかと悩み、議論を重ねました。

more treesとの出会い

残る伐採跡地の植林手法の判断で頭を抱えている時、ご縁があり、一般社団法人more treesとの出会いがありました。more treesに天川村の地域産業と繋がる持続可能な森づくりの取り組みと、現在の悩みをお話しすると、我々の地域にこだわった森づくりが高く評価され、「共に森づくりに取り組ませてください」とのお返事をいただきました。そして、約2ヶ月で村と財産区の三者の「森林保全協定」締結に至り、新たな取り組みが動き出しました。2026年までの植栽と2019年から植栽してきた広葉樹の森づくりの保育はこの力強いパートナーと夢に向かって進めることが可能になりました。

一般社団法人more trees(モア・トゥリーズ)は、当時は音楽家・故 坂本龍一さん(現在は建築家・隈研吾さん)が代表を務める森林保全団体です。地域との協働で森林保全を行う「more treesの森」の展開や国産材を活用した商品の企画・開発、イベントを通じた森の情報や魅力の発信など、「都市と森をつなぐ」をキーワードに「森と人がずっとともに生きる社会」を目指したさまざまな取り組みを世界的に展開している団体です。

数々の企業が森づくりに参加

協定締結後、都市の数々の企業に天川村洞川地区での森づくりへの参加を呼びかけてくださいました。アメリカ西海岸誕生のシューズブランドUGGをはじめとした革新的なフットウェア・アパレルの販売を行うグローバルカンパニーのデッカーズジャパンを皮切りに、関西圏でヘアサロンを展開するTRACE、三井住友カード、三井住友ファイナンスアンドリース、三井住友銀行の5社が、more treesさんの呼びかけにより、我々が進めている地域性にこだわった広葉樹の森づくりに積極的に参加してくださることになりました。

森づくり、次の挑戦

2019年のみらい基金から2021年にはmore treesの森づくりへと引き継がれ、財産区や森林組合などの地域の関係者は、地域の未来のための持続可能な森づくりに関する理解やスキルも徐々に高まってきました。洞川の広大な伐採跡地は2026年まで継続的に植林を実施する計画で進めていますが、地域では森づくりの次のステップを考え実践していこうという機運も高まりつつあります。

材価が期待できないスギ、ヒノキを活用しつつ、

持続可能な地域の森づくりへ

天川村は村土の97%の森林の約7割がスギ・ヒノキの人工林になっています。適地に植栽され手入れの行き届いた人工林には良質な建材として材価が期待できる森林もありますが、不適地に植栽され、また保育作業も遅れ、良質な木材生産が期待できない森林も多くあります。そのような人工林をいつまでも放置せず、少しずつ地域の自然に近い森に戻そうという機運が高まりつつあります。天川村には地域材を木質バイオマスとして活用するシステムが確立されているので、材質の良くない木でも、伐採・搬出すれば確実に地域の仕事になります。この取組は山村で再び林業を主要産業に育てる重要な鍵になります。そして、伐採後には多様な樹種を植栽し地域特性の豊かな森を取り戻します。

人工林の針広混交林化も前例が少なく取り組みは慎重に

天川村ではこの前例の少ない人工林の針広混交林化について、広葉樹の森づくりと同様手探りで進め始めていますが、特に林地の保全等防災面で大きな失敗を起こさないよう現地調査を実施し、計画を練っています。そして、混交林化では国内随一の経験と知見をお持ちの東北大学名誉教授清和研二先生を現地に招聘し、我々の計画を審査していただき学びを深めました。令和6年(2024)から試験的に2.3haの森林で、小面積皆伐〜搬出、広葉樹苗植栽、残地木活用防鹿柵などの施業を実施します。計画地で材積率50%を搬出し木質バイオマス活用を図ります。

森の仕事を担う体制づくり

いくら立派な計画を立てても、その事業を現地で進める担い手がいなければ森づくりは進みません。そこで、2019年から森づくりに携わってきた地域の仲間が、有限責任事業組合(LLP)を設立し、明確な組織化による実施体制を整えました。村内全域でこれに続く担い手の組織化を今後も広げていきます。

森づくりから繋がる

天川村や洞川財産区は、伐採跡地を抱えたという憂鬱なイメージから、「都市の企業と繋がり、共に森づくりを推進する」という明るいイメージで、プロジェクトに取り組めるようになりました。現地の作業ではいつも、将来目の前に広がるであろう豊かな森を想像しながら、天川村らしい活き活きとした森づくり活動が展開できるようになりました。

木材生産を主な目的としたスギ・ヒノキ人工林から、地域特性を重視し、森林の多面的機能を高度に発揮しつつ、特産品、観光など地域産業の資源を恒続的に生み出すことを目指した天川村の新しい森づくりの取り組みは、多くの方々から関心を寄せていただいています。

都市と山村の交流が始まる

数々の都市の企業や、そこで働く人々との繋がりが広がっています。ご縁を結ばせていただいた企業や、そこで働く方々は、森づくりはもちろんのこと、天川村との交流を大変大切にしてくださっています。

一部の支援企業では本社オフィスの内装や全国のショップの什器に天川村の木材を使ってくださったり、今まで東京で開催していた全国の店長会議を天川村で開催していただくなど、森づくりの資金的な支援だけでなく、山村地域との交流をかけがえのないものとして大変大事にしてくださっています。我々山村側は、教えていただくことも多く、ご縁を大切にしつつ、精一杯ご期待にも応えさせていただこうと取り組んでいます。

こうして、森づくりの活動を通して深くお付き合いただけることは、この村の社会や林業の新しい生き方に大きな勇気と誇りをを与えてくださっています。地域特性豊かな森林を天川村で都市の企業の皆さまと協働で育てることは、村で林業に携わる若者の誇りを醸成し、仕事に対するモチベーション向上にも大きく影響しています。

相互理解から始まる村の持続

我々は幸運にもこの森づくりの小さなアクションを評価し交流してくださっている方々とのご縁をいただくことができました。都市と山村、大企業と山村の一次産業、これらの交流を密にし、理解し合う活動は今後この国を持続させるために最も重要な活動であり、その活動を始動させていただいていることを関係者に深く感謝しています。今後は、これらの取り組みをより拡大・充実させつつ、全国に発信し続けられるよう果敢に取り組んで参ります。

天川村から始まる

奈良県初!J-クレジット森林管理プロジェクト登録

制度が複雑で、森林の多い奈良県でもなかなか取り組みが始められなかった「J-クレジット制度」ですが、天川村では「とにかくチャレンジしてみよう」ということで、令和4年度(2022)に、ひとつの村有林で「永遠(とわ)の地球プロジェクト」と銘打った森林管理プロジェクトの登録に挑戦し、奈良県初の登録を成し遂げました。(プロジェクト期間 2022〜2038)

J-クレジットとは森林の木々が成長時に光合成で二酸化炭素を吸収する力を一定の基準で数値化し、国が認証することで、森林の二酸化炭素吸収力をクレジットとして販売できる制度です。この認証や登録・クレジット化には「森林の計画に基づいた適正管理」が最も重要視されます。天川村では村有林で活躍する地域おこし協力隊の活動による森林管理でクレジットを獲得しています。対象森林は32haと小さく、吸収量も150t-CO2/年(PJ期間中総計約2,000t-CO2)程度ですが、R5年度には販売可能なクレジットも獲得しました。

得たクレジットは販売収入額の大小より、多くの企業の方々に天川村の森林の地球環境に貢献する森林の力を広く認識していただくために活用したいと考えいます。既に各方面からご関心をお寄せいただいており、創出量の全量を完売する予定です。

新しい技術の積極的活用

様々な新しい技術の活用も天川村の森づくりで挑戦しています。新しい技術の活用で林業労働の軽減を図ることも、この村の持続可能な森づくりへの大きな挑戦です。できるだけ働きやすい環境を整備することで、若者が就業しやすい村の仕事づくりに挑戦していきます。

森林資源の徹底活用

林地残材の活用に始まった木質バイオマス活用ですが、天川村では木材以外の森林資源の活用も積極的に進めています。

その一つがアロマ抽出で、村に豊富にある黒文字(クロモジ)や匂辛夷(ニオイコブシ)をはじめ、杉や檜、高野槙の葉からもエッセンシャルオイル(精油)の抽出を行っています。また、それを活用したアロマ製品作りも進めており、村のお土産品としては勿論、森の香りを通じた天川村の魅力発信にも活用していきます。これらの仕事は、村の存続の鍵を握る若い女性のやりがいある仕事として育てていきます。